Der Wiener Münzvertrag von 1857

Nach dem Fall des napoleonischen Imperiums und dem erheblichen Gebietsgewinn Preußens war die Wiederherstellung finanzieller Handlungsfähigkeit die oberste Priorität des Königreichs Preußen. Ein Ansatz zur Erreichung dieses Ziels war die Reform der Zollregelungen. Im Gegensatz zu den preußischen Ambitionen wurden die Zollfragen in der Gründungsurkunde des Deutschen Bundes nicht als Angelegenheit des Bundes definiert, sondern konnten lediglich dort erörtert werden. Eine erfolgreiche Behandlung dieses Themenbereichs schien jedoch fraglich, da in den Versammlungen des Deutschen Bundes das Prinzip der Einstimmigkeit galt, wodurch selbst der kleinste Mitgliedsstaat im Deutschen Bund die Entscheidungsfindung blockieren konnte. Der Glaube der Befürworter der preußischen Zollreformen an die Vorteile des Freihandels scheiterte letztlich an den Schutzzöllen der anderen bedeutenden Wirtschaftsnationen, weshalb Preußen bald wieder den Weg der Schutzzollpolitik einschlug. Ein nachhaltiger Erfolg der Reformen war jedoch, dass innerhalb des preußischen Staatsgebiets keine Binnenzölle mehr existierten. Ab dem Jahr 1819 begann Preußen Verhandlungen mit einzelnen Nachbarländern, um diese zur Angleichung ihrer Zollsysteme an das Königreich Preußen zu bewegen. Als Reaktion auf den preußischen Zollverein formierten sich insbesondere mittelgroße Staaten des Deutschen Bundes zu zwei weiteren Zollvereinigungen. Diese waren der Mitteldeutsche und der Süddeutsche Zollverein, sodass es im Jahr 1828 in Deutschland – mit Ausnahme Österreichs – drei verschiedene Zollvereine gab. Am 22. März 1833 vereinten sich diese mit Wirkung zum 1. Januar 1834 zum Deutschen Zollverein. Im Jahr 1838 einigten sich die Staaten des Zollvereins auf der Münzkonferenz in Dresden auch auf die Gründung eines Münzvereins. Die offizielle Währung des Vereins war der Doppeltaler, der im Verhältnis von 14 Talern geprägt wurde und aus 900er-Feinsilber bestand. Mit einem Durchmesser von 41 mm trug die Rückseite eine einheitliche Inschrift: „VII EINE F. MARK 3 1⁄2 GULDEN – VEREINSMÜNZE 2 TALER ODER 3 1⁄2 GULDEN“.

Österreich, das anfangs der Zollvereinspolitik eher gleichgültig gegenüberstand und diese mit einer Neigung zur Störung beobachtete, begann ab dem Jahr 1849 aufgrund des zunehmenden Einflusses Preußens in Deutschland selbst aktiv den Zugang zum deutschen Zollverein zu suchen. Die maßgebliche treibende Kraft hinter diesem Vorstoß war der österreichische Handelsminister Karl Ludwig von Bruck. Preußen hingegen zeigte sich nicht bereit, seine Vormachtstellung zugunsten Österreichs aufzugeben, und setzte alles daran, seine Position erfolgreich zu behaupten. Da Österreich jedoch in Bayern und Sachsen Verbündete für sein Anliegen fand, konnte Preußen nicht länger stur ablehnen, ohne die Gefahr eines Zerfalls des bisherigen Zollvereins in Kauf zu nehmen. Geschickt schlug der preußische Beamte Delbrück – später Direktor im Handelsministerium und Präsident des Bundeskanzleramtes – vor, nicht über einen gemeinsamen Zollverein zu verhandeln, sondern über ein Zollkartell, also ein einheitliches Zoll- und Handelsgebiet. Da dieses Ziel nicht erreichbar war, diente diese weitergehende Forderung Preußens letztlich dazu, die Aufnahme Österreichs abzuwehren. Nach dem Misserfolg seiner Anstrengungen legt der österreichische Handelsminister Bruck sein Amt nieder, und die Gespräche mit Österreich führten zu einem Handelsabkommen, das Österreich die Meistbegünstigung im Rahmen des Deutschen Zollvereins gewährte. Im Verlauf der Verhandlungen gab Österreich bekannt, ein dezimales System auf Goldbasis einführen zu wollen, wobei 1 Gulden = 2,5 Goldfrancs festgelegt wurde. Der Handelsvertrag zwischen dem Deutschen Zollverein und Österreich sah unter anderem vor, dass Österreich zu einer Münzkonferenz in Wien einladen sollte. Aufgrund des Krimkrieges wurde Österreich erst am 15. Oktober 1854 zur Münzkonferenz in Wien eingeladen. Auf Drängen Preußens musste der Beginn um einen Monat nach hinten verschoben werden. In dieser Sitzung bekräftigte Österreich sein Bestreben, eine Goldwährung einzuführen. Preußen hingegen, das an seinem gerade reformierten, auf Silber basierenden Münzwesen festhalten wollte, verlangte von Österreich, auf seine Pläne zur Einführung einer Goldwährung zu verzichten. Andernfalls wäre eine gemeinsame Grundlage für zukünftige Verhandlungen über einen Münzverein nicht vielversprechend. Österreich wies diese Forderung zurück, weshalb die Gespräche am 5. Februar 1855 unterbrochen wurden. Rudolph von Delbrück informierte darüber, dass das Großherzogtum Hessen aufgrund des Papiergeldes starken Widerstand leistete. Es war lediglich an den abschließenden Verhandlungen beteiligt. Dieses strebte an, die Bestimmungen über Papiergeld aus dem Vertrag zu entfernen, um mehr Spielraum bei der Einführung solcher Zahlungsmittel zu erlangen. Diese Forderung wurde, wie alle Änderungsanträge der erst zu den Schlussverhandlungen eingeladen Die Resultate des Wiener Münzvertrags orientierten sich klar an der preußischen Linie. Als Vereinsmünzen wurden der preußische Taler sowie der Doppeltaler mit einem Feingehalt von 900/1000 Silber festgelegt. Das zugrunde liegende Gewicht war fortan das Zollpfund und nicht länger die Kölnische Mark. Als Landeskurantmünzen existierten sowohl die preußisch-norddeutsche Unterteilung des Talers als auch die Unterteilung der Vereinsmünze Taler im süddeutschen und österreichischen Gulden. Bezüglich der Scheidemünzen wurde festgelegt, dass der ausgebende Staat verpflichtet ist, diese jederzeit gegen Kurantgeld einzutauschen. Diese Regelung galt gleichermaßen für das Papiergeld.

Am eigenwilligsten und dennoch äußerst konsequent wurde die Handelsgoldmünze nach preußischen Richtlinien eingeführt. Die neue Währung, die Krone, lag meilenweit entfernt von einer realistischen Gold-Silber-Relation, weit über dem vielfachen Wert der Vereinsmünze, und war durch den Münzfuß von 10 g Feingold eher als Barren denn als zirkulierendes Geld konzipiert. Eine Verpflichtung zur Annahme bei den Kassen des ausgebenden Staates bestand nicht und war auch keineswegs gewünscht. Das Königreich Preußen verfolgte mit diesen strengen Vorgaben offensichtlich das Ziel, jede Chance auf eine Doppelwährung rigoros auszuschließen.

Wie bereits erläutert, bleibt es sowohl aus der damaligen Perspektive als auch im Rückblick unverständlich, warum die Geldreformer zu jener Zeit unbeirrt an der Silberwährung festhielten. Preußen ging mit den Wiener Bestimmungen bezüglich der Goldmünzen sogar noch einen Schritt weiter in Richtung einer reinen Silberwährung, da darin die bisher umlaufenden Goldmünzen nicht mehr geprägt werden durften und die neuen Kronen keinen festen Kassenkurs erhielten. Diese Entwicklung lässt sich einzig durch die spezifischen Interessen Preußens bei den Verhandlungen erklären sowie durch die daraus resultierende starke Zurückhaltung, das bewährte eigene Geldsystem grundlegend zu verändern. Selbst innerpreußische Reformvorschläge, etwa jene des angesehenen Delbrück, der vorschlug, unterhalb des Talers das Dezimalsystem einzuführen, fanden keinerlei ernsthafte Beachtung. Der Handel zog die französischen 20 Franc-Münzen sowie die englischen Sovereigns vor. Selbst im Königreich Preußen war man nicht bereit, sich von den traditionellen Friedrichs d’or zu trennen. Der Widerstand gegen ihre Einschmelzung war auch innerhalb der Regierung deutlich spürbar. Sogar eine Neuprägung wurde noch im Jahr 1866 vom Finanzminister ins Gespräch gebracht. Auch der stabile Kassenkurs der „Handelsmünze“ Krone wurde bis 1870 in Betracht gezogen. Offiziell hielt Preußen jedoch auch beim internationalen Münzkongress in Paris an seiner Linie fest. Wohl nicht zuletzt, um Frankreich keinen Erfolg bei der Durchsetzung seiner Goldmünzen als Weltwährung zu gönnen, erklärte Preußen, dass es mit seiner Silberwährung zufrieden sei und nicht beabsichtige, davon abzuweichen.

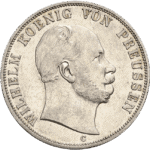

Vereinstaler 1866 Wilhelm I. Siegestaler av | eigene Sammlung

Vereinstaler 1866 Wilhelm I. Siegestaler rv | eigene Sammlung

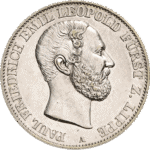

Vereinstaler 1859 Friedrich Wilhelm IV. av | eigene Sammlung

Vereinstaler 1859 Friedrich Wilhelm IV. rv | eigene Sammlung

Nach dem Sieg des Königreichs Preußen im Deutsch-Österreichischen Bruderkrieg von 1866 wurde der Wiener Münzvertrag aus dem Jahr 1857 aufgehoben. Gleichzeitig führte die erhebliche Zunahme der weltweiten Silberförderung zu einem deutlichen Preisverfall bei Silber, der durch die Demonetarisierung des Silbers in Deutschland nach 1871 zusätzlich verstärkt wurde. Deutschland, das sich relativ spät von seiner Silberwährung verabschiedete, musste infolgedessen erhebliche wirtschaftliche Einbußen hinnehmen. Die ausschließliche Fokussierung auf ein einziges Münzmetall erwies sich somit auch ökonomisch als nachteilig. In Deutschland wurden diese Verluste jedoch durch die hohen Goldzahlungen Frankreichs als Reparationsleistungen nach 1871 teilweise kompensiert. Das Ergebnis der Verhandlungen zur Einführung der neuen Reichswährung war die Festlegung der Mark als Einheit, bestehend aus 100 Pfennig – eine dezimale Gliederung, die bereits 1856 im Königreich Sachsen eingeführt und von Rudolph von Delbrück vorgeschlagen worden war. Die Mark wurde dabei jedoch nicht mehr auf Silberbasis definiert, sondern orientierte sich am Goldstandard.

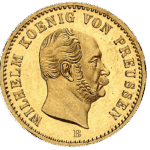

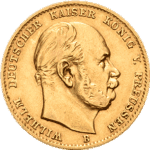

20 Mark 1872 A Wilhelm I. av | eigene Sammlung

20 Mark 1872 A Wilhelm I. rv | eigene Sammlung

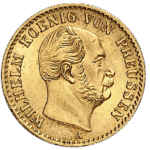

10 Mark 1873 B Wilhelm I. av | eigene Sammlung

10 Mark 1873 B Wilhelm I. rv | eigene Sammlung

zum Shop

Quelle: Thomas Christmann; Beiträge zur Brandenburgisch/Preussischen Numismatik; Numismatisches Heft 16/08