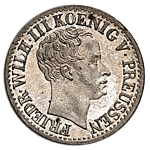

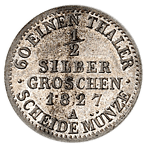

Preußische Münzen ab 1815 im Südwesten des Rheinlandes

Nach den turbulenten Jahren der französischen Okkupation ab 1806 und den einschneidenden Befreiungskriegen stand das Königreich Preußen vor der dringenden Aufgabe, im Geldwesen wieder klare Verhältnisse zu schaffen – besonders preußische Münzen im Scheidemünzwesen. Mit dem Gesetz vom 30. September 1821 setzte Preußen ein deutliches Zeichen: Es führte Kleingeld unter dem neuen Nominal „Silbergroschen“ ein. Dabei blieb das Königreich bewusst bei seinem bewährten, wenn auch komplexen Währungssystem – eine klare Abgrenzung gegenüber den europäischen Staaten, die erstmals auf das Dezimalsystem umstellten. Preußen hielt an seiner traditionellen, in der Handhabung anspruchsvollen Gliederung fest und bewahrte so seine eigenständige Münzgeschichte.

Widerstand bei der Bevölkerung nach der Einführung von Preußische Münzen

Der Widerstand der Bevölkerung links der Saar richtete sich mit Nachdruck nicht nur gegen die Einführung des neuen Scheidemünzensystems, sondern auch gegen die Umstellung auf preußische Maße und Gewichte. Diese ablehnende Haltung der neu erworbenen Bevölkerung stieß bei der Obrigkeit auf scharfen Widerspruch. So berichtete das Intelligenzblatt des Kreises Saarlouis, dass der Landrat persönlich angeordnet habe, „in jedem Kramladen genau nachzusehen, ob ausschließlich gestempelte Maße und Gewichte verwendet werden“. Gleiches galt für Flaschen und andere Gefäße, bei denen nur die Berliner Quartzahl mit Stempel zulässig sein sollte.

Doch dieser Ungehorsam lässt sich kaum allein durch die Bequemlichkeit des Dezimalsystems erklären. Die neu preußischen Rheinländer, zu denen auch Saarbrücken und Saarlouis gehörten, hielten bis weit in den 1830er Jahren an französischen Institutionen fest. Es herrschte die Überzeugung vor, dass die preußische Herrschaft nur von vorübergehender Natur sei. Dieses Festhalten an Gewohntem zeigt deutlich den tief verwurzelten Widerstand gegen die neue Ordnung – eine Haltung, die weit über reine Maßeinheiten hinausging und den Kern einer Identitätsfrage berührte.

In dem Währungsgesetz von 1821 mit der Außerkurssetzung der alten Scheidemünzen war in § 14 des Gesetzes erlaubt worden, im Privatverkehr nach jeder bisher erlaubten Berechnungsart zu verfahren. Doch offenbar wurde der Saar nicht nur nach alter Art berechnet, sondern auch nach alter Art bezahlt. So wendet sich die „Allerhöchste Kabinettsordre“ vom 25.11.1826 energisch nicht nur gegen den Weitergebrauch außer Kurs gesetzter inländischer, sondern auch ausländischer Scheidemünze. Der Befehl vom 22.6.1823 auf Konfiskation der gebrauchten alten Scheidemünze und Strafzahlung des doppelten Nennwertes wird nun auf jeglichen Gebrauch ausgedehnt. In Handel und Verkehr aber auch im privaten Bereich – unter Beendigung der Übergangsvorschrift des § 14 des Münzgesetzes vom 30.9.1821 – sollte nur noch der Taler zu 30 Silbergroschen, dieser zu 12 Pfennig gelten.

Die strikte Einhaltung dieser Regel stellte selbst die amtlichen Kassen vor erhebliche Probleme, verursacht durch die weitverbreitete Nutzung französischen Kleingeldes. Noch im Jahr 1832 stellte der preußische Regierungsrat Massenbach mit Nachdruck fest, dass französisches Kupfergeld trotz des längst abgelaufenen Ausnahmerechts bis Ende März 1827 weiterhin als amtliches Zahlungsmittel im Umlauf war. Währenddessen genoss französisches Kurantgeld aufgrund der engen Wirtschaftsverbindungen nach Westen als Handelsobjekt ungebrochene Beliebtheit. Diese Situation erforderte dringendes Handeln und klare Maßnahmen.

Auch in Saarbrücken, der erst spät unter preußische Herrschaft geratenen saarländischen Stadt, weigerten sich die Bürger beharrlich, die preußischen Maße und Gewichte anzuerkennen. Heinrich Böcking, der erste Bürgermeister im preußischen Saarbrücken, setzte mit einer ortspolizeilichen Verfügung vom 28. Februar 1833 mit Nachdruck durch, dass fortan ausschließlich preußische Maße, Gewichte und Münzen verbindlich sind – bei Zuwiderhandlung drohten Strafen. Doch als Böcking gegen die „Übeltäter“ vorgehen wollte, erteilte der Saarbrücker Friedensrichter ihnen überraschend den Freispruch. Diese Entscheidung stellte die Durchsetzung der preußischen Ordnung in Frage und verdeutlichte den erbitterten Widerstand gegen die neue Herrschaft.

Der Friedensrichter – eine Institution, die aus den Wirren der Französischen Revolution hervorging – stand für die Macht der Bevölkerung. Die Richter wurden direkt vom Volk gewählt, weshalb das Urteil gegen den „patriotischen“ Bürgermeister keine Überraschung war. Die Saarbrücker feierten ihren Triumph mit leidenschaftlichen Demonstrationen, begleitet vom Gesang der Marseillaise und der Parisienne. Noch im Sommer desselben Jahres stellte Böcking mit Nachdruck den Antrag auf die Einrichtung eines Polizeigerichts erster Instanz. Er verfolgte das klare Ziel, die Moral der unteren Volksklassen zu stärken und das gefährliche Ausbreiten freiheitlicher Ideen entschieden zu stoppen.

Lange Zeit verging bis zur Akzeptanz von Preußischen Münzen

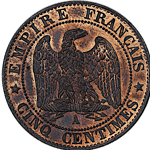

Trotz aller Gegenreaktionen auf tatsächliche oder vermeintliche profranzösische, bonapartistische Gesinnungen und der rasch durchgesetzten Änderung der Justizverfassung im neu erworbenen Südwestzipfel des Rheinlandes gelang es nicht, den Gebrauch französischer Münzen zu unterbinden. Selbst der triumphale Sieg von 1871 über den „Erbfeind“ Frankreich vermochte dieses Thema nicht endgültig zu klären. Friedrich Freiherr von Schrötter schildert in seiner preußischen Münzgeschichte eindrucksvoll, wie er als Kind in Saarlouis – in den Jahren 1873 bis 1875 – meist kupferne 5- und 10-Centimesstücke in den Taschen trug. Als Sohn eines Beamten lebte er in dieser Festungsstadt und zeigt damit, wie tief verwurzelt und widerstandsfähig diese Münztradition trotz aller Widrigkeiten blieb.

1 Centimes 1863 av Napoleon III. Frankreich

1 Centimes 1863 rv Napoleon III. Frankreich

Die von der Französischen Revolution eingeführten Maße und Gewichte nach dem Dezimalsystem setzten sich trotz anfänglicher Versuche, am alten überkommenen System festzuhalten, entschlossen durch – ihr Siegeszug erfasste die ganze Welt, mit Ausnahme des angelsächsischen Raums. Gerade für die Saarländer spricht die Klarheit und Einfachheit dieser neuen Rechenweise, die eine verbindende Kraft darstellte. Die Silbermünzen jener Zeit, deren Wert sich trotz der Einführung der Goldwährung in Frankreich weiterhin maßgeblich am Feinsilbergehalt orientierte, bewährten sich als verlässliche Wertaufbewahrungsmittel – wie alle Edelmetallmünzen gleichermaßen. Doch was war es, das die saarländischen Neupreußen so stark an die französischen Scheidemünzen fesselte, obwohl deren Metallwert nicht mit ihrem Nennwert übereinstimmte? Diese Frage fordert uns heraus, tiefer in die Geschichte und die Verbindung zwischen Menschen und Münzen einzutauchen – mit Mut und Entschlossenheit, die Geheimnisse der Numismatik zu entdecken.

1 Centimes 1842 av Ludwig Philippe I. Frankreich

1 Centimes 1842 rv Ludwig Philippe I. Frankreich

Die Abtrennung der ehemals französischen Gebiete von ihrem bisherigen Wirtschaftsraum, besonders aus wirtschaftlicher Sicht, hätte höchstens eine rasche Einführung von preußische Münzen erklären können – doch das reicht nicht aus! Regionale Untersuchungen zeigen zwar, dass die Trennung und der erschwerte Austausch von Wirtschaftsgütern auf lokaler Ebene nicht so gravierend waren, wie man vermuten könnte. Dennoch fehlt jede nachvollziehbare wirtschaftliche Verflechtung, die dieses Phänomen logisch erklären könnte. Vielmehr spricht die deutliche Umorientierung der Wirtschaft nach Osten, vor allem seit der Gründung des Zollvereins 1834, klar für ein schnelles Durchsetzen der preußischen Scheidemünze – und gegen das Festhalten am früheren französischen Kleingeld! Diese Entwicklung zeigt mit Nachdruck, wie dynamisch und entschlossen sich die wirtschaftlichen Kräfte in dieser Zeit verschoben haben.

10 Centimes av 1839 Ludwig Philippe I.

10 Centimes 1839 rv Ludwig Philippe I.

Die gängige Vorstellung besagt, dass die Akzeptanz fremder Scheidemünzen meist auf einen Mangel an eigenem Geld oder auf einen so intensiven Handel mit dem Emittenten Land zurückzuführen ist, dass das vollständige Absetzen dieser Münzen für die Besitzer problemlos möglich ist. Doch ein solcher Mangel an preußischem Kleingeld ist aus dieser Zeit nirgends belegt! Im Gegenteil: Die sich deutlich verbessernde Handelsbilanz mit Frankreich spricht klar gegen einen Bedarf an französischem Geld. Der direkte Handel mit dem ehemals französischen Gebiet, insbesondere seit der Eingliederung von Lothringen und Elsass ins Deutsche Reich, war praktisch zum Erliegen gekommen.

1 Silbergroschen 1821 av Künker 535 Los 4067

Was bleibt, ist eine starke Hypothese: Das Festhalten an dem plötzlich fremden französischen Geld spiegelt nicht wirtschaftliche Not wider, sondern vielmehr eine bewusste Zuneigung zu Frankreich oder eine ablehnende Haltung gegenüber dem Königreich Preußen! Diese Erkenntnis wirft ein kraftvolles Licht auf die politischen und gesellschaftlichen Spannungen jener Zeit.

1 Silbergroschen 1821 rv Künker 535 Los 4067

Quelle: Beiträge zur Brandenburgisch/Preussischen Numismatik, Numismatisches Heft 2005; Autor: Tomas Christmann